Landwirtschaftliche Nutzfläche - welche Regelungen gibt es?

Ackerfläche? Dauergrünland? Landwirtschaftliche Nutzfläche oder landwirtschaftlich genutzte Fläche? Die Landwirtschaft hält einige komplizierte Begriffe bereit, was ist das alles eigentlich? Wir erklären dir das Wichtigste.

Laut der Definition von Agrarraum ist die landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) die Gesamtheit aller Ackerflächen, Wiesen und Weiden eines landwirtschaftlichen Betriebes. Außerdem Streuwiesen und Obstbauflächen und Sonderkulturen wie Wein oder Baumschulen. Zur landwirtschaftlich genutzten Fläche (LF) - als landwirtschaftliche Flächenmaßeinheit aus der Statistik und Verwaltung - gehören hingegen Dauerkulturflächen, Dauerweideflächen und Ackerflächen. Zu Letzteren gehören auch Gemüsegärten, temporäre Weideflächen und Flächen, die temporär brach liegen. Brachen sind unbebaute Grundstücke, die nicht zur Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse genutzt werden. Sie können zur Begrünung sich selbst überlassen oder begrünt werden. Flächen, die zeitlich begrenzt brach liegen, gehören auch zu den Ackerflächen. Mehr zur Definition liest du hier. Dauerkulturlandflächen sind Flächen, die über mehrere Jahre bebaut werden, aber nicht jedes Jahr neu bepflanzt werden, wie Kaffee oder Gummi sowie Obst- und Nussbäume und Weinbau. Da die landwirtschaftliche Nutzfläche auch Hoffläche und -gebäude miteinschließt, ist sie größer als die landwirtschaftlich genutzte Fläche.

Landwirtschaftliche Betriebe bewirtschaften landwirtschaftliche Flächen dauerhaft und planmäßig, um tierische oder pflanzliche Erzeugnisse zu produzieren. Eine Mindestgröße gibt es nicht, zu berücksichtigen gilt, ob die Absicht vorliegt, Gewinn zu erzielen. Erst dann handelt es sich um einen landwirtschaftlichen Betrieb. Auch staatliche Förderungen sind für die Definition nebensächlich. Ein Garten, der zu einem Haus dazugehört, stellt keine landwirtschaftlich genutzte Fläche dar, sondern zählt zur Siedlungsfläche. Anders sieht es hingegen aus bei ganzen Grundstücken, die als Gartenanlage genutzt werden. Also Kleingartenanlagen oder Schrebergärten. Auch Gartenanlagen, die sich außerhalb von Ortschaften befinden, werden zur landwirtschaftlichen Nutzfläche dazu gezählt.

2024 wurden 28 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche als Dauergrünland genutzt, die Hälfte davon sind Weide- und Wiesenflächen. Das bedeutet, dass sie im Zuge der Milch- und Fleischproduktion bewirtschaftet werden. Seit den 1990-er Jahren ist die Fläche zurückgegangen, seit 2014 ist sie zwar wieder mehr geworden, aber der Wert von 1990 ist nicht wieder erreicht worden.

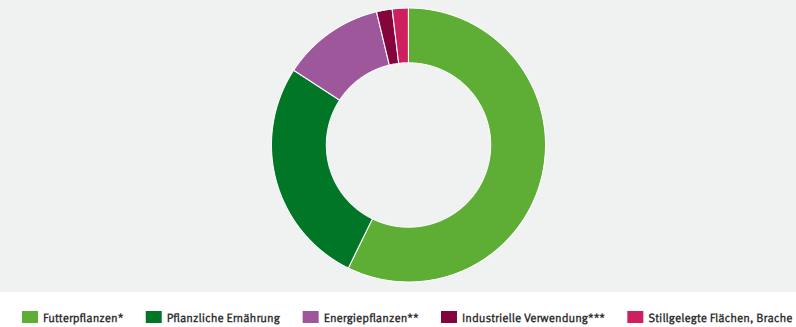

Mehr als die Hälfte der landwirtschaftlich genutzten Fläche beziehungsweise drei Viertel werden für die Futtermittelproduktion und die energetische Nutzung verwendet – nur ein Viertel entfällt auf die pflanzliche Ernährung von Menschen. Eine Übersicht des Umweltbundesamts findest du hier. Dabei macht der Hauptteil Getreide aus, die zur Körnergewinnung gepflanzt werden, wie Weizen und Roggen. Darauf folgen Handelspflanzen wie Raps oder Sonnenblumen - die gehandelt werden, um zu Öl verarbeitet zu werden. Dann folgen Hackfrüchte wie Kartoffeln oder Zuckerrüben und zuletzt Hülsenfrüchte wie Erbsen. Den Hauptproduktionszweig bildet in Deutschland die Fleischproduktion, wofür eben auch Pflanzen als Futtermittel angebaut werden. So ist auch Körnermais eine der Hauptgetreidesorten, die angebaut werden.

Wird eine grüne Fläche 5 Jahre oder länger nicht bewirtschaftet, handelt es sich um Dauergrünland. Das bedeutet, sie ist seit mindestens 5 Jahren nicht Teil der Fruchtfolge und auch nicht mehr gepflügt worden. Der Rasen wird entweder gesät, oder wächst durch Selbstaussaat. Er wird entweder für die Futtergewinnung gemäht oder von Weidetieren abgeweidet. Zu Dauergrünland gehören Streuobstwiesen, Feuchtgrünland und Mähwiesen sowie Wiesen für die Futtermittel- und Biomasseproduktion.

Dauergrünland wird in Deutschland weniger. Dabei hat es einige Vorteile, zum Beispiel wächst der Rasen von allein und trägt erheblich zur Biodiversität bei. Gefährdet sind Dauergrünlandflächen, weil viele Flächen für Wohnraum und Straßen umgebrochen wird sowie für Biomasse und um auf Ackerflächen Futtermittel anzubauen. Außerdem bindet Dauergrünland Kohlenstoffdioxid, der sich löst, wenn der Boden gepflügt wird. Dementsprechend ist Dauergrünland sehr wichtig fürs Klima. Dauergrünlandflächen speichern am meisten CO2, nämlich 181 Tonnen pro Hektar, bei Waldböden sind es 100 Tonnen und bei Ackerböden 95 Tonnen. Sie bieten im Gegensatz zu Ackerflächen einen guten Erosionsschutz durch die dauerhafte Vegetation. Die Böden haben große Speicherkapazitäten für Regenwasser. So kann auch bei Starkregen das Wasser gut versickern. Da dieser aufgrund des Klimawandels vermehrt auftritt, ist der Erhalt von Grünland sehr wichtig, der zudem den Standard für guten und landwirtschaftlichen ökologischen Zustand (GLÖZ) darstellt. Dauergrünland und der Erhalt werden – genauso wie Brachen – finanziell gefördert, um ihren ökologischen Nutzen anzuerkennen. Sie gehören zu den Direktzahlungen der GAP. Der Umbruch von Dauergrünlandflächen ist außerdem seit 2015 eingeschränkt. Da dieser seit 2023 in der Konditionalität geregelt wird, ist der Erhalt eine entscheidende Kondition, um weiterhin Direktzahlungen zu erhalten.

Diese Umwandlung ist in manchen deutschen Bundesländern verboten und nur Ausnahmen sind zulässig. Außerdem muss ihr die Gemeinde zustimmen. Durch die Greening-Auflagen der EU von 2015 soll der Umbruch verhindert werden. Werden Flächen in Grünland umgewandelt, indem man zum Beispiel Kalkmagerrasen pflanzt, wird weniger Kohlenstoffdioxid gebunden, als wenn man Grünlandflächen erhält. Der Puffer sorgt dafür, dass wenig Nährstoffe ins Grundwasser sickern, sowie für wertvolle Humusschichten.

Der Flächennutzungsplan legt fest, welche Flächen in einer Region oder Gemeinde wie genutzt werden dürfen. Im Bebauungsplan steht, ob auch PV-Anlagen installiert werden dürfen. Ein Vorteil solcher Anlagen ist, dass darunter auch zum Beispiel Schafe weiden können. Sie spenden Schatten, was der Austrocknung vorbeugt, wenn es im Sommer zu heiß und sonnig wird. Außerdem helfen sie gegen Erosion durch zu viel Windeinwirkung. Bei solcher Mehrnutzung einer Fläche dürfen aber nur 15 Prozent mit PV bebaut werden. So beschreibt es das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat.

Nicht-Landwirte haben es schwer, landwirtschaftliche Flächen zu kaufen. Der Grund dafür ist, dass bei einer Veräußerung eine Zersplitterung land- und forstwirtschaftlicher Flächen folgen könnte, die man verhindern möchte.

Für die Nutzung landwirtschaftlicher Nutzflächen gibt es einige Regeln, die zum Beispiel den Erhalt der Flächen sichern sollen und der Nachhaltigkeit dienen. Daraus ergibt sich die Schwierigkeit der Veräußerung und des Erwerbs für Nicht-Landwirt:innen.

Die Größe der Flächen kann unterschiedlich sein - Nebenerwerbsbetriebe haben sicherlich weniger Flächen. Diese sind auf die Diversifizierung angewiesen und steigen unter anderem in die Direktvermarktung ein. Suchst du für deine regionale Direktvermarktung noch eine passende ERP-Software? Dann ist FrachtPilot genau das richtige ;) Hier kannst du das System kostenlos testen oder uns in einem kostenlosen Webinar kennenlernen. Wir freuen uns auf dich!